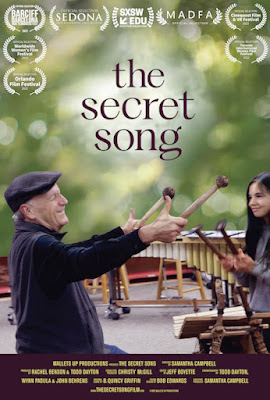

THE SECRET SONG, de Samantha Campbell

Creo que existen básicamente tres formas de enseñar música. Por un lado, estaría la tradicional, la oficial, la que hemos tenido en España, en la que la música siempre se ha considerado una “María”. Ojalá hubiera tenido un profesor de música tan motivador como lo fue el de literatura, pero por desgracia no tuve esa suerte, aunque consiguió inculcarme al menos el placer por escucharla.

Por otro lado, en el otro extremo, está el método que utiliza Terence

Fletcher (posiblemente el mejor papel de J. K. Simmons de toda su carrera) en

"Wiplash" (2014), perfeccionista hasta la paranoia,

competitivo hasta la médula, y completamente desquiciado. Es un método que

busca la excelencia, despreciando precisamente la imperfección del ser humano. Extrapolando

a la realidad de una forma no tan exagerada como en ese título, podríamos

pensar en conservatorios y escuelas especializadas.

Por último, nos encontramos con el método Orff, desarrollado por Carl Orff

a partir de 1930, que enseña música a alumnos de muy temprana edad potenciando

la voz, el cuerpo y el baile. Partiendo de esta idea, de esta premisa, Samantha

Campbell nos invita en su película "The secret song" a un

increíble viaje para conocer el esfuerzo que Doug Goodkin, James Harding y

Sofía López-Ibor, el primero desde hace ya cuarenta y cinco años, están

realizando en cuerpo y alma para desarrollar la musicalidad innata de los

niños. Los tres trabajan en The San Francisco School, un pequeño colegio

fundado en 1966 por un grupo de hippies para proporcionarles una educación

diferente a sus hijos. En la actualidad cuenta con 385 alumnos desde primer

hasta octavo grado. El ambiente que se respira en el lugar resulta muy

atrayente, tanto por la paz que lo invade como por la magia de Doug y los demás.

Samantha nos muestra unas imágenes de las carreteras y nudos de conexión que

rodean el colegio, lo que potencia esa sensación de remanso de paz en medio del

caos.

Samantha Campbell ha logrado con su primer documental algo que resulta muy

complicado de conseguir: implicar, motivar al espectador a indagar más sobre lo

que se está mostrando en la pantalla. El hilo lo marca el último año de Doug,

previo a su jubilación. A medida que avanza el año, se nos muestran los diferentes

aspectos y recursos utilizados en el colegio para enseñar música en función de

la edad de los alumnos. De manera imprevista e inevitable, casi al final de ese

año hizo su aparición la terrible pandemia de covid, lo que obligó a un

confinamiento que por supuesto afectó también al pequeño colegio de San

Francisco. En ese momento el documental refleja de una manera muy gráfica la

incertidumbre, la ignorancia de lo que estaba ocurriendo, el miedo a lo

desconocido de Sofía, por ejemplo, o la falsa esperanza de Doug, que pensaba de

manera inocente que todo se iba a resolver en dos semanas. En unos planos que

me parecieron preciosos de fachadas de casas y calles vacías, que me trajeron a

la memoria la atmósfera melancólica de los cuadros de Hopper, se nos muestra la

soledad que todos sentimos en aquellos momentos. Poco a poco, paso a paso,

tanto los profesores como los alumnos se las ingenian para mantenerse activos a

través de las redes, proponiendo clases, realizando ejercicios… Se percibe la

emoción que debió de sentir Sofía cuando contempló las filmaciones que sus

alumnos habían grabado tocando algún instrumento.

Al pasar la pandemia y juntarse de nuevo profesores y alumnos, el

documental se centra en la jubilación efectiva de Doug, en la labor de

formación de profesores a lo largo de todo el mundo, y en los festivales de música

en los que los alumnos participan.

Dicho así suena bien, y queda claro, pero las palabras no le pueden hacer

ningún honor a lo que desde el mismo principio podemos contemplar en el

documental. Doug Goodkin, con cuatro pautas, con dos instrucciones, impartidas

de una forma entrañable pero precisa al mismo tiempo, consigue implantar un

sugerente ritmo de jazz en el alma de los alumnos de primer grado que han

acudido por primera vez a la escuela de San Francisco. Y ahí empieza todo.

Ritmo, improvisación, disciplina, pero sobre todo, y por encima de todo, una

tremenda sensación de que los alumnos de esa clase se lo están pasando bomba.

Doug tiene un estilo personal muy especial para transmitir, con una mezcla muy

curiosa de diversión y rigor, la pasión por lo que hace. Resulta muy

complicado, tanto para sus alumnos como para los que contemplamos el

documental, no dejarse llevar por la ilusión de estar creando, improvisando algo

importante. En algunos momentos de la sesión se intuía en el cine el movimiento

acompasado de las piernas y manos de los espectadores, que seguíamos el ritmo

marcado por Doug.

En una escena del documental aparece Doug disfrazado del espantapájaros de “El

mago de Oz”. Recuerdo que al ver esa imagen pensé “Vaya, ahora está claro

todo…”. Doug Goodkin ha estado cuarenta y cinco años desarrollando el método

Orff, labor que compartió al principio con Avon Gillespie, que también aparece

en imágenes de archivo. Pero la clave de todo, lo importante a mi modo de ver,

es la magia con la que este hombre ha planteado su “trabajo”, y lo pongo adrede

entre comillas porque en su caso no se trata de un trabajo, sino de una admirable

filosofía de vida. Es imposible para esos alumnos de primer grado sustraerse al

embrujo de la magia, al sentido del ritmo, del mismo modo que nos resulta

imposible a los que contemplamos el documental. Entiendo que les resultara

imposible a James Harding primero, y a Sofía López-Ibor después, no dejar atrás

sus respectivos compromisos laborales y vitales para embarcarse en esa

aventura, en ese viaje de enseñanza de vida. Entiendo que le haya resultado

imposible a Samantha, la directora del documental y madre de un alumno de la

escuela, no aportar su granito de arena rodando todo esto para mostrárselo al

mundo. El entrañable espantapájaros de “El mago de Oz” había inoculado

su magia primero en Doug, y después en todos los que hayan tenido el honor de

conocerle, a él y a su forma de enseñar. Porque en The San Francisco School

se enseña música, por supuesto, pero también se transmiten valores, disciplina,

compromiso, sacrificio, y todo lo que en definitiva constituye una vida plena y

feliz.

Uno de los juegos que propone Doug a sus alumnos consiste en colocarse un

peluche en la cabeza. Puedes andar, moverte o bailar mientras lo mantengas ahí,

pero si se te cae te quedas congelado (“freeze”, susurra Doug con esa

tranquilidad que contagia a quien le escucha). Sólo puedes moverte cuando otro

compañero te coloque de nuevo el peluche en la cabeza. ¿Cabe un ejercicio más

sencillo, y al mismo tiempo inteligente, para fomentar la empatía? En una

escena del documental muy simpática, Sofía nos cuenta que muchos padres van con

su hijo o hija al colegio y le dicen que tiene dotes para la música, que le

gusta tocar tal o cual o instrumento. Sofía nos confiesa “se sorprenderían

si les dijera que TODOS los niños tienen esas dotes para la música, y que sólo

hay que conseguir que las saquen de su alma”. Además de cierto, creo que

esto es extrapolable a todo lo demás. Todos los niños llevan en su interior la

música, la empatía, la tolerancia, la disciplina, el sacrificio, la felicidad…

Y únicamente necesitan a alguien que sea capaz de sacar todo eso de su

interior, y si es de una manera tan divertida como la que han conseguido Doug,

James y Sofía, mejor que mejor.

Se me quedó grabada para siempre una de las escenas más emotivas que he

visto en mucho tiempo, que creo además que justifica el título del documental.

Doug dice que entre las maderas del xilófono que tenemos ante la vista, y nos

disponemos a tocar, hay una canción secreta, especial para nosotros, y que esa

canción secreta es la que tenemos que descubrir y tocar para ser felices.

Ojalá que todos encontremos alguna vez esa canción secreta, si es que no lo

hemos hecho ya.

Comentarios

Publicar un comentario